故人様が亡くなられて四十九日の忌明け後に初めて迎えるお盆を「新盆(にいぼん・はつぼん)」と言います。

初めてご自宅へ帰ってこられる故人様の霊が道に迷うことのないよう、特別丁寧に手厚くお迎えする、大切な機会です。

ここでは、一般的な新盆の準備やお飾りの方法についてご紹介します。

※地域やご家庭の慣習によって、時期や方法が異なる場合があります。

1. いつ、どこに飾るの?

■飾る時期

お盆の期間中、ご先祖様が過ごされる場所を準備します。

準備を始める日: 一般的には8月13日の午前中に飾り付けを行います。

新盆の場合は、故人様が安心して帰ってこられるよう、少し早めに準備を始めてもよいでしょう。

片付ける日: 8月16日の夕方に、送り火を焚いてご先祖様をお見送りした後に片付けます。

■飾る場所

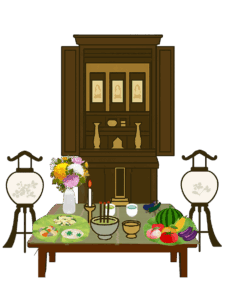

お仏壇の前や横に、「精霊棚(しょうりょうだな)」と呼ばれる特別な棚を設けてお飾りをします。新盆では、お仏壇とは別にこの精霊棚を丁寧に飾ることが多いです。

※お仏壇の扉を閉じた状態でお参りされる場合もあります。

2. お盆飾りのご紹介

ご先祖様をお迎えするために、心を込めてお飾りを用意しましょう。

【新盆の特別な提灯】白張提灯(しろはりちょうちん)

新盆を迎える家だけが用意する、清浄無垢な白い提灯です。初めて帰ってくる故人様の霊が、迷わずに自宅へたどり着くための目印として、玄関や軒先に吊るします。

昔は親族や縁者から贈られる習わしがありましたが、現在ではご自身で用意される場合も多くなっています。

【精霊棚(しょうりょうだな)のお飾り】

- 真菰(まこも)のござ

精霊棚の上に敷く、イネ科の植物で編んだござです。聖なる場所を示す結界のような意味合いがあるとされています。 - 盆提灯・盆灯籠(ぼんちょうちん・ぼんとうろう)

ご先祖様の霊が迷わず帰ってくるための目印です。現在では精霊棚の両脇に一対で飾る場合と、一つだけ飾る場合など時代に合わせて多様化をみせています。 - 精霊馬(しょうりょううま)・精霊牛(しょうりょううし)

キュウリとナスに割り箸などで足を付けて作ります。ご先祖様が「来るときは足の速い馬に乗って早く、帰るときは名残を惜しみながら牛に乗ってゆっくりと」という願いが込められています。 - 霊供膳(りょうぐぜん)

ご先祖様にお供えするお食事です。肉や魚介類を使わない精進料理を基本とします。 - ハスの葉

季節の野菜や果物などのお供え物を乗せるお皿として使います。 - その他のお供え

- お花: 季節の生花を飾ります。

- 水の子(みずのこ): 洗ったお米とナスなどをさいの目に刻んだものを、ハスの葉などに盛ってお供えします。

- その他: 水、お線香、ロウソクなど

3. 迎え火・送り火

お盆の始まりと終わりには、火を焚いてご先祖様の送迎を行います。

「焙烙(ほうろく)」という素焼きのお皿の上で、「麻がら(おがら)」という麻の茎を乾燥させたものを燃やします。

- 迎え火(13日夕刻)

玄関先や庭先で火を焚き、その煙に乗ってご先祖様が帰ってこられるのをお迎えします。 - 送り火(16日夕刻)

迎え火と同じ場所で火を焚き、お盆を一緒に過ごしたご先祖様の霊を、感謝の気持ちを込めてお見送りします。

地域やご家庭によって様々な風習がありますが、何よりも大切なのは、故人様やご先祖様を想い、感謝する気持ちです。心を込めてお迎えの準備をいたしましょう。